「北の住まいるタウン」 防災の視点

1 防災関連計画との整合やハザードマップによる

災害リスク検証を踏まえたコンパクト化の取組

コンパクト化の取組では、既存施設の再配置や新たに施設を整備する場合は、災害リスクの低いエリアへの誘導を検討することが大切です。

既成市街地が災害リスクの高いエリアに位置する場合は、安全なエリアへの移転等も考慮した、中・長期的な取組が必要です。

「北の住まいるタウン」3つの取組との関係

- コンパクトなまちづくり

参考資料・事例

- 国土交通省 ハザードマップポータルサイト~身のまわりの災害リスクを調べる~

- 国土交通省 都市計画基本問題小委員会・中間とりまとめ

- 国土交通省 コンパクト・プラス・ネットワークのモデル都市の形成・横展開

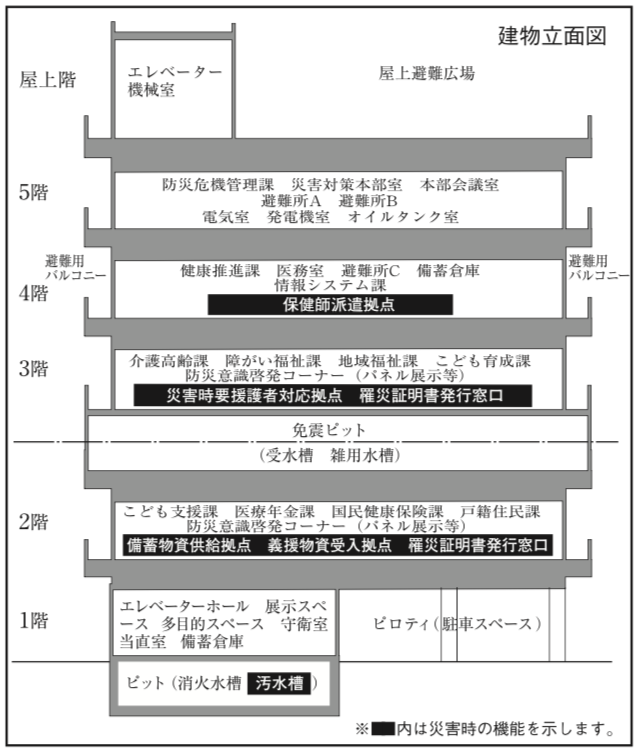

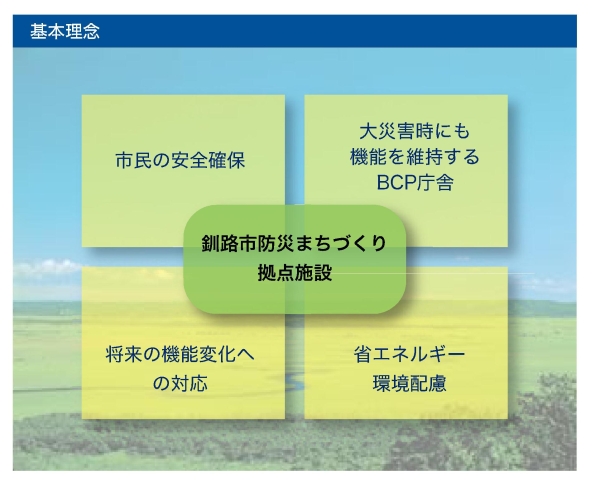

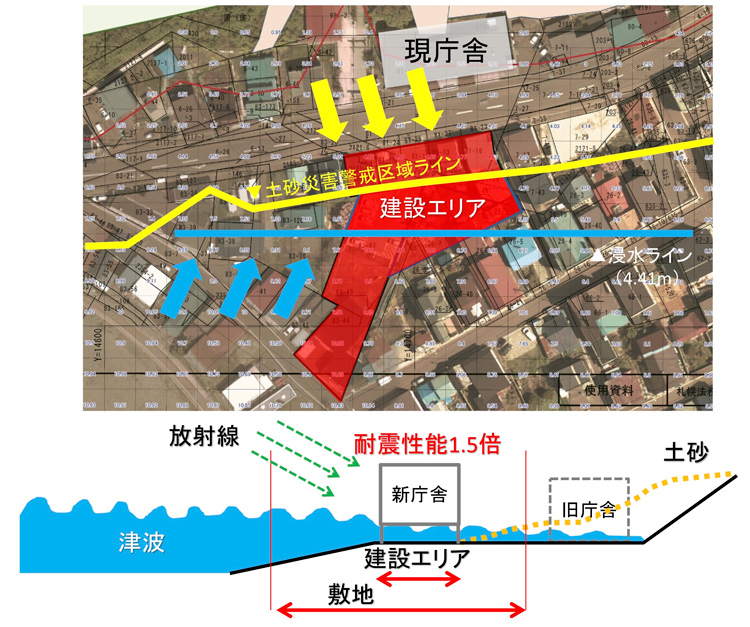

【例】津波による浸水リスクを踏まえた防災まちづくり拠点施設整備

(北海道釧路市)

釧路市では、大規模災害の発生時においても、行政機能の維持や災害救助活動・応急復旧活動の体制強化を図るために、市役所本庁舎の隣接地に、「釧路市役所防災庁舎」を整備しました(平成27年3月竣工、5月供用開始)。津波浸水予測に基づき、最大クラスの津波(7〜8m)が来ても、「ピロティにより津波が建物を通り抜けるなど、建物の転倒や倒壊を防ぐ構造」とし、業務継続に不可欠な電気設備や電子データを守ることに配慮しています。

2 コミュニティの拠点となる公共施設の防災対策

平常時から活動・情報・交流の拠点となり、コミュニティの形成を支える公共施設については、災害時も拠点となることから、機能が継続できるように対策を講じておくことに加え、避難所機能を担えるように備えておくことが重要です。

「北の住まいるタウン」3つの取組との関係

- コンパクトなまちづくり

- 暮らしやすさの向上

参考資料・事例

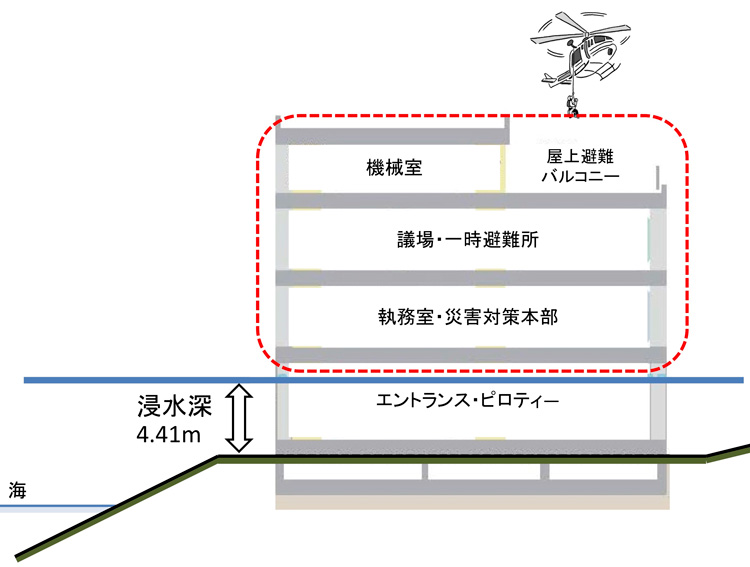

【例】津波等災害時の避難拠点機能を確保した役場庁舎建設計画

(北海道神恵内村)

神恵内村では、現在の役場庁舎の老朽化(昭和44年竣工)に伴い、役場庁舎の建替えを行っています。耐震性の向上、行政事務・事業の効率化、バリアフリー対応のほか、災害時の避難拠点となる「防災庁舎」としての機能強化に力を入れた建替計画となっています。具体的には、津波による浸水エリア、土砂災害警戒区域との位置関係に考慮した配置計画、津波や漂流物による衝撃を回避する建物構造(ピロティ)の採用といった工夫を行っています。

3 空き家活用による良質な防災ストックの確保

空き家の活用を検討する場合は、使用の可否を検討した上で、まちの安全性の向上を担う良質な防災ストックを増やすという視点で、耐震化や環境性能の向上を図ることが有効です。

「北の住まいるタウン」3つの取組との関係

- コンパクトなまちづくり

- 暮らしやすさの向上

参考資料・事例

【例】民間企業との連携による空き家再生による住み替え住宅整備の推進

(北海道本別町)

本別町では、平成26年度に空き家の実態調査を実施したことを契機に、地図情報会社のゼンリンと連携し、住宅地図上に台帳や写真を表示できる空き家のデータベース化を行いました。これにより、空き家の状況変化を迅速に把握し、火災予防や大雪時に倒壊リスクの高い空き家の優先的な見回りが可能となりました。また、平成28年2月に本別町居住支援協議会を設立し、高齢者等を防災上も福祉的にも安全・安心な空き家への住み替え支援等を行っています。

4 防災施設の整備によるまちの魅力向上

防災施設の整備を検討する場合は、まちの魅力向上の機会と捉え、まちの景観形成に資する空間整備、観光振興や地域活性化につながる魅力的な活用プログラムなどを検討することが有効です。

「北の住まいるタウン」3つの取組との関係

- コンパクトなまちづくり

参考資料・事例

【例】地域振興・観光振興・防災の拠点となる重点・道の駅の整備

(北海道弟子屈町)

国土強靭化政策大綱(平成25年2月)において、道の駅の防災拠点化が示されて以降、地域振興・観光振興機能に加え、道の駅の防災機能強化の動きが進んでいます。弟子屈町に整備された道の駅「摩周温泉」では、暴風雪被害の際に避難所として活用され、通行止めで足止めされた人たちの緊急避難を支援しました。道の駅は、地域防災計画において、「災害時(暴風雪)に緊急に開設する予定の指定緊急避難場所」に位置づけられています。

【例】津波避難タワーの建設で避難困難区域の解消を

(高知県黒潮町)

黒潮町では職員と町民がワークショップと現地点検で検討を行い、避難道と避難場所を整備しました。また避難困難区域には津波避難タワー(計6)を建設し、ハード面でもまちの防災力向上に努めています。

5 住宅の環境性能確保による防災性の向上

北海道においては冬季に災害が発生し、ライフラインの復旧に時間を要した場合、凍死などの人的被害、災害関連死のリスクが高まります。

こうしたケースを想定すると、住宅の環境性能(断熱性能・気密性能・換気性能)を確保することは、在宅避難が長期化した場合の取組としても有効です。

「北の住まいるタウン」3つの取組との関係

- 脱炭素化・資源循環

- 暮らしやすさの向上

参考資料・事例

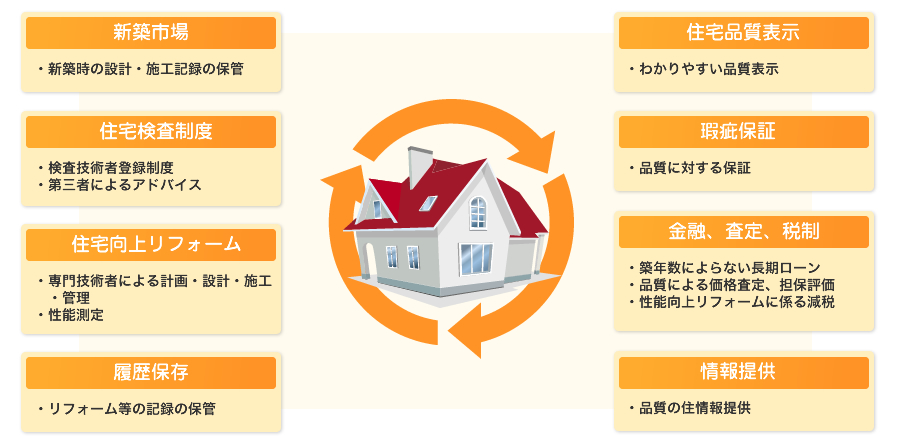

【例】省エネ・耐久・耐震等の基本性能が確保された良質な住宅づくりの仕組みづくり

(北海道)

北海道では、「良質な住宅ストックを形成し、手をかけて長く大切に使う社会」をめざし、効果的な住宅リフォームと良質な既存住宅を取り引きを行うための北海道R住宅システムを導入している。北海道住宅検査人が現況調査を通して改修内容をアドバイスし、①耐久性(気密性能の向上、通気層工法等の採用など)、②耐震性、③省エネルギー性(断熱性能の向上)、④既存設備の点検・交換・更新、等の観点からのリフォームの推進を図っている。

6 災害時における再生可能エネルギーの活用

再生可能エネルギーは、地域におけるエネルギー自給体制の構築を担う役割が期待されます。日常時だけではなく、災害時にも有効に機能するかを検証し、具体的な活用方策について、あらかじめ検討しておくことは大切です。

「北の住まいるタウン」3つの取組との関係

- 脱炭素化・資源循環

参考資料・事例

- 経済産業省資源エネルギー庁 なっとく!再生可能エネルギー

- 経済産業省資源エネルギー庁 大雨でも太陽光パネルは大丈夫?再エネの安全性を高め長期安定的な電源にするためには①

- 環境省 地域の防災・減災と低炭素化を同時実現する自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業(平成31年度)

【例】公共施設への災害対応型再生可能エネルギー設備の整備

(北海道当別町)

当別町では、木質バイオマス設備や地中熱設備の積極的導入、太陽光発電及び蓄電池システムなどによる公共施設の自立分散化、使用済み天ぷら油を活用したコミュニティバスの運行など、再生可能エネルギーの活用を多面的・積極的に進めています。その一環として、当別町において最大規模の指定避難所である「当別町総合体育館」に災害対応型再生可能エネルギー設備を導入しました。環境にやさしい施設運用と災害時の避難所機能の強化の双方を実現するために、太陽光発電システム、蓄電池システム、木質ペレットボイラー、LED照明、発電データ等収集表示システムの設備を導入しました。

7 地域産材の活用と減災に向けた取組の連携

地域産材の活用は、地域の自然環境の適正管理につながります。こうした活動とリスク把握などの防災対策との連携を視野に入れて取り組むことが大切です。

「北の住まいるタウン」3つの取組との関係

- 脱炭素化・資源循環

参考資料・事例

【例】治山や産業振興を目指す「みんなですすめる木づかいプロジェクト」

(北海道渡島総合振興局)

地域材の活用促進は、森の適切な管理の促進にもつながり、台風や豪雨による倒木・土砂崩れによる被害を抑止することにもつながります。北海道渡島総合振興局では、道南圏の林業振興や地域材の活用を進めるため地域政策推進事業「みんなですすめる木づかいプロジェクト」を2015年度から5カ年実施し、木工製作や建築プロジェクトを通じて、若い世代への地域材の活用の啓発を図ってきました。現在は「木づかいプロジェクトオープンスクール」を実施し、木造住宅の改修体験などの普及啓発を継続しています。

8 コミュニティづくりの推進方策としての防災教育

防災の取組は、地域の子どもから大人まで、誰にとっても関心ごとであり重要なテーマの取組となります。

地域住民同士の顔の見える関係づくりや支え合いの基盤となるコミュニティづくりとしても防災教育を活用し、その充実を図ることが有効です。

また、こうした活動を通じて、災害時のネットワークの構築や、地域人材の発掘につながることが期待できます。

「北の住まいるタウン」3つの取組との関係

- 暮らしやすさの向上

参考資料・事例

- 北海道総務部危機対策課 ほっかいどうの防災教育

- 地域における防災教育の実践に関する手引き(平成27年3月内閣府[防災担当]防災教育チャレンジプラン実行委員会)

- 総務省消防庁 地域防災を支える自主防災組織等の育成 防災まちづくり大賞

- 北海道総務部危機対策課 ハザードマップ(防災マップ)について

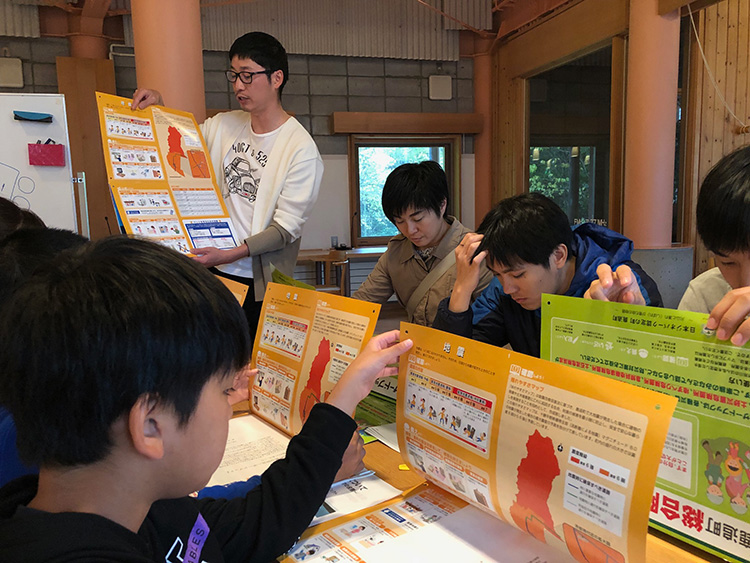

【例】子どもが楽しみながら防災を学ぶ「サバイバルフェスティバル」の開催

(北海道鹿追町)

鹿追町では、地域の多様な人材や女性の知恵・感性をまちづくりに生かすために、取組のアイデアを出し合い、それを実践していく「しかおい100人ひらめき会議」が定期的に開催されています。この会議を企画・運営している地元有志で構成される実行委員会のメンバーが中心となり、子どもを対象とした「サバイバルフェスティバル~防災を楽しく学ぼう~」を開催しました。単に防災知識を提供するだけではなく、「体験型企画」を多く盛り込むことで、子どもたちが楽しみながら防災を学べる機会としたこと、地域の多様な関係者(地域住民、専門家、消防団、役場等)との協働で運営することで、子どもたちが地域の様々な人と知り合える機会としたことがポイントです。

【例】こども園から高校まで10年に及ぶ「地域循環型防災教育」

(北海道標津町)

標津町では、防災は若いうちからの教育が重要と、高校の特色を知って欲しい教育委員会・人材育成を図りたい高校・行政の思いが集まり、学校教育の中での防災教育が始まりました。

高校生が防災リーダーとなって出前防災授業でこども園や小中学校、また大人にも防災研修を実施し、世代間交流や地域コミュニティの強化にもつながっています。

9 地域の知恵と技術を防災資源として再評価

北海道では、各地域において、豊かな地域資源を有効に活用するための工夫、厳しい冬を乗り越えて生活するための工夫など、様々な生活の知恵が蓄積されています。また、農林漁業という自然と向き合う産業やその担い手が有する多様な技術も蓄積されています。

こうした知恵と技術を災害時にも活用できるように日頃から評価・準備しておくことが有効です。

「北の住まいるタウン」3つの取組との関係

- 暮らしやすさの向上

参考資料・事例

- 経済産業省北海道経済局 中小企業支援-地域資源活用事業

- 地域資源を活かした地域活性化策に関する調査研究報告書(平成20年2月 地域資源を活かした地域活性化策に関する調査研究会 財団法人北海道市町村振興会)

【例】漁業資源としての燃料の災害時活用の仕組みづくり

(北海道利尻富士町)

利尻富士町では、災害対策本部(役場)、町内施設、避難所において、暖房では重油、停電時の非常用発電等ではガソリンや軽油の使用が多いことから、電源確保のための燃料確保が防災上重要な課題となっていました。利尻漁業協同組合は、漁船及び事業所燃料用として重油タンクを所有しており、ガソリンや軽油も漁業機器及び車両用等として備蓄しています。そこで、町は、利尻漁業協同組合と災害時に灯油や重油等の燃料や生活物資を地元の利尻富士町に優先的に供給する災害協定を締結しました。

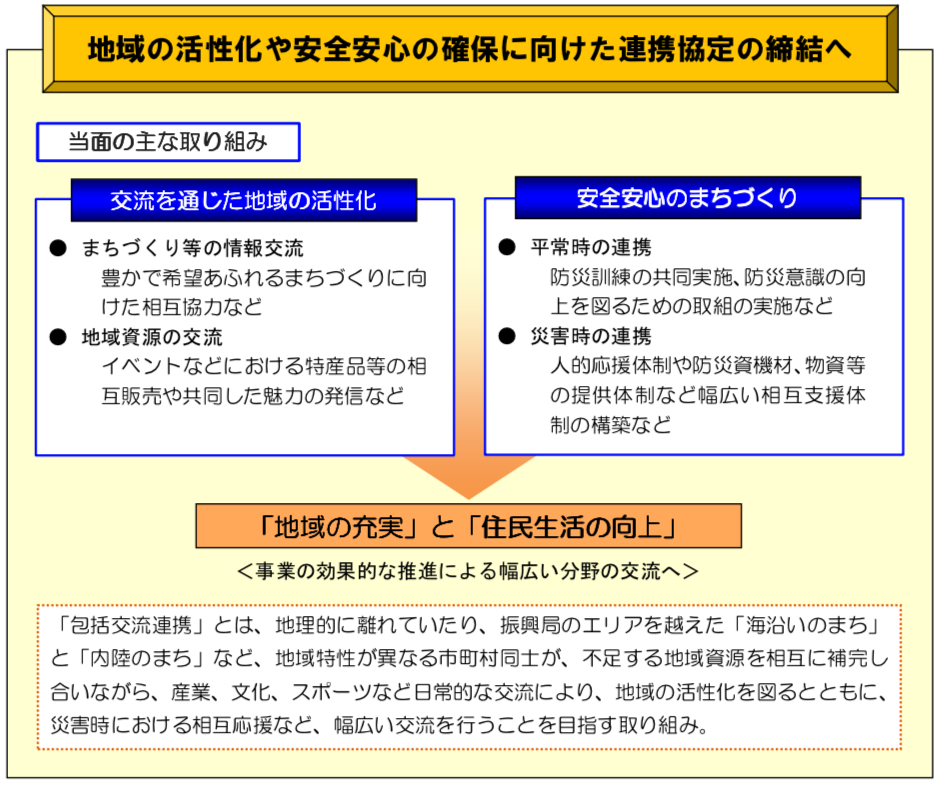

10 まちとまちや民間事業者間のネットワーク構築

まちとまちのネットワークは、まちづくりの大切な要素ですが、災害時には被災地支援等のネットワーク機能を有していることが重要です。

さらに、民間事業者との防災協定や民間事業者間のネットワークの活用などについて検討しておくことが大切です。

「北の住まいるタウン」3つの取組との関係

- 暮らしやすさの向上

参考資料・事例

- 国土交通省 広域的地域間共助推進事業

- 内閣官房 国土強靱化 民間の取組事例集

- 北海道総務部危機対策課 北海道と民間企業等との防災に関する協力協定

- 札幌市 協定の締結状況

- 北海道ガス株式会社 (株)セコマと北ガスグループとの災害対応力強化に関する相互連携協定について

- 自治体活動をささえるゼンリン自治体支援プロジェクト(災害時支援協定)

【例】包括交流連携協定による産業・スポーツ・文化振興や災害対策支援の協力

(北海道本別町・白糠町)

北海道では、道内の地域特性の異なるまち同士の相互補完による活性化や日常時からの交流を災害時の相互応援の関係づくりにもつなげることを目的として、道内市町村間の「包括交流連携」を進め、市町村の意向に基づきコーディネートを行っています。本別町と白糠町は平成25年3月22日に協定を締結しました。協定には、平常時は防災訓練の共同実施、災害時は人的応援、資機材・物資提供などの支援などが盛り込まれています。